室内热环境检测

发布时间:2025-08-01

浏览次数:

室内热环境检测是评估建筑物内部热舒适性、安全性及节能性的重要工作,其核心是通过对关键环境参数的测量,判断室内环境是否符合人体健康需求和相关标准。

以下从检测指标、方法、流程及注意事项等方面进行说明(不含表格和公式):

一、核心检测指标

室内热环境的好坏主要通过以下参数体现,这些参数直接影响人体的热感觉和健康状态:

空气温度:指人体活动主要区域(距地面 1.5 米左右)的空气冷热程度,是最直观的热环境指标。夏季过高易导致闷热,冬季过低则会让人感觉寒冷。

相对湿度:反映空气中水汽的饱和程度。湿度过高时,人体汗液难以蒸发,易产生黏腻感;湿度过低则会导致皮肤干燥、呼吸道不适。

空气流速:室内空气的流动速度。适当的气流(如夏季微风)能促进人体散热,增强舒适感;但流速过大(如冬季穿堂风)则会让人感觉寒冷。

平均辐射温度:周围物体(墙壁、家具、设备等)表面温度的综合影响。例如,冬季靠近冰冷的外墙会感觉更冷,夏季阳光直射的墙面会让人感到燥热,这都是辐射温度的作用。

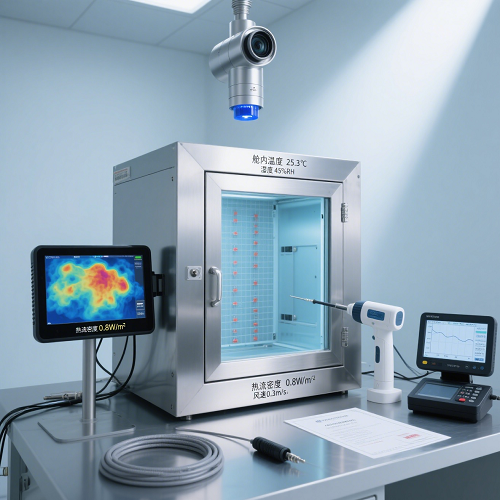

二、常用检测仪器

检测时需使用能精准测量上述参数的工具,常见仪器包括:

测量空气温度和相对湿度的温湿度记录仪,可连续记录数据,精度需达到 ±0.5℃(温度)和 ±5%(湿度)。

测量空气流速的热球风速仪或热线风速仪,能捕捉微小气流变化,适合室内低风速环境(如 0.05-5m/s)。

测量平均辐射温度的黑球温度计,通过感知周围物体的辐射热,间接反映环境的辐射特性。

综合热环境测试仪,可同时采集温度、湿度、风速和辐射温度,并自动评估热舒适等级。

三、检测流程与方法

检测点布置

根据房间面积和功能划分检测区域,一般每 10-50 平方米设置一个检测点。检测点高度需覆盖人体主要活动范围,通常包括距地面 0.1 米(地板附近)、1.1 米(坐姿高度)和 1.5 米(站姿高度),重点关注 1.1-1.5 米区域(与人体感受最相关)。

同时,检测点需远离热源(如暖气、空调出风口)、冷源(如窗户缝隙)和气流扰动处(如风扇),距离至少 1 米,避免局部环境干扰。

检测时间与频率

需连续监测至少 8 小时,覆盖建筑主要使用时段(如 8:00-18:00),每 10-30 分钟记录一次数据,以反映环境的动态变化。

检测应在夏季最热月和冬季最冷月进行,以评估极端气候下的热环境表现。

检测期间,建筑需保持正常使用状态(如空调、供暖按日常模式运行,门窗开关符合习惯)。

参数测量

空气温度和相对湿度:将仪器固定在检测点高度,待读数稳定后记录,电子记录仪可自动存储数据。

空气流速:在检测点水平方向测量,每个点重复测 3 次取平均值,测量时避免人体靠近干扰气流。

平均辐射温度:使用黑球温度计,将其悬挂在检测点,暴露 30 分钟后读取数据,结合空气温度和风速综合判断。

结果评价

计算各检测点的参数平均值,结合人体活动强度(如静坐、办公)和服装厚度(如夏季短袖、冬季棉衣),评估热舒适程度。

例如,夏季舒适温度通常在 26-28℃,冬季在 18-22℃,湿度保持在 30%-60% 之间,流速不宜过大(夏季≤0.3m/s,冬季≤0.2m/s)。

四、参考标准

检测结果需参考相关国家标准,例如:

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定,住宅和办公建筑夏季温度宜为 26-28℃,冬季 18-22℃,湿度 40%-60%。

《室内空气质量标准》要求,夏季温度 22-28℃、湿度 40%-80%,冬季温度 16-24℃、湿度 30%-60%。

五、注意事项

仪器需提前校准,确保测量精度;检测前避免在检测区域进行剧烈活动或使用发热设备,以免干扰环境。

记录数据时需同步注明天气状况(如室外温度、日照)和建筑运行模式(如空调是否开启),便于后续分析。

对检测结果不达标的区域,可通过优化空调设置、改善通风、增加隔热材料等方式调整,提升室内热舒适性。

通过科学的检测和分析,可精准掌握室内热环境状况,为改善居住和工作环境、降低建筑能耗提供依据。